脳活すいみんTOPICS “脳活すいみん”は なぜ必要か?

脳神経科学者である早稲田大学 枝川義邦教授による

脳と睡眠をテーマにした「脳活すいみんTOPICS」

枝川 義邦(エダガワ ヨシクニ)

早稲田大学

研究戦略センター教授・脳神経科学者

睡眠は、身体を休めるものと 思っていませんか?

実は、脳まで休める睡眠こそが、質の高い睡眠と言えることが、最近の脳神経科学の研究によりわかってきました。

脳まで休めるといっても、完全に休止してしまうことではありません。

睡眠中に正常な働きができるように脳を最適な状態に保つこと、それを可能にするのが、“脳活すいみん”です。

よく聞く、「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」。

ノンレム睡眠は、睡眠段階の前半に訪れる深い睡眠のことで、脳では不必要な記憶の削除やストレスの消去などが行われます。

レム睡眠は、後半に多く訪れる浅い睡眠のことで、必要な記憶の固定などが行われます。

脳にもキャパのようなものがあり、不必要な記憶を削除しないと、必要な記憶が固定されるだけのメモリーが確保されないメカニズムとなっています。

そのため正常な脳の働きは、睡眠段階前半にしっかりと深い睡眠がとれることが大前提で、それができないと記憶力、思考力、認知力などの低下を招き、日常生活に支障が出てくることもあるのです。

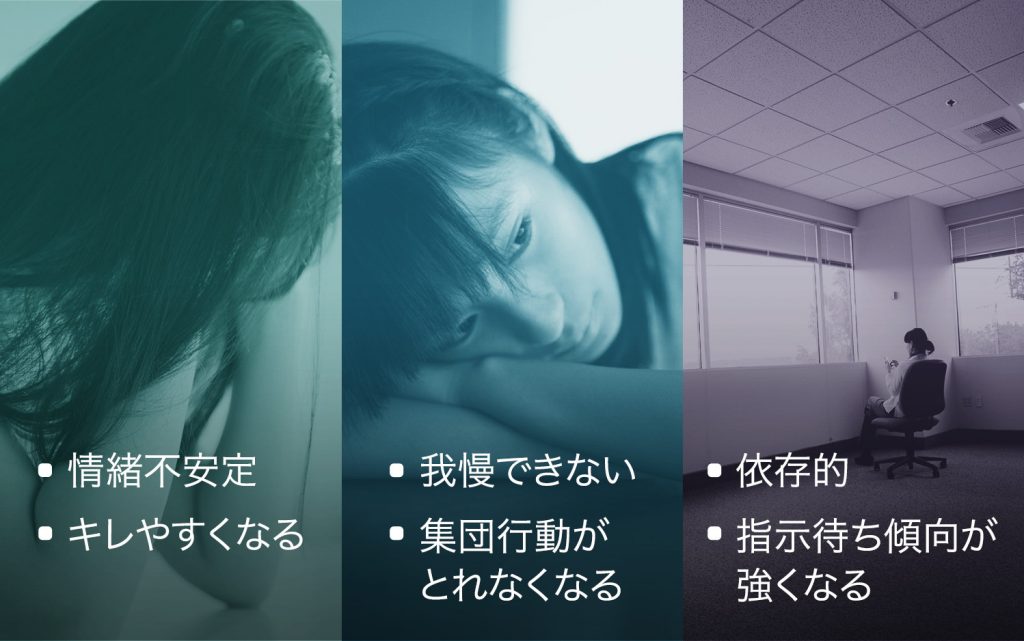

さらに、“脳活すいみん” がとれないと、精神面へのダメージも大きくなります。

例えば、こんな症状が増えてきたら要注意です。

では、脳まで休める “脳活すいみん”を

手に入れるにはどうしたらいいのでしょう?

“脳活すいみん”を 手にいれるには

“脳活すいみん”を実現するためには、睡眠中だけではなく、

1日、24時間の過ごし方をデザインすることが大切です。

朝めざめた時から、その夜の睡眠への準備が

スタートします。

朝目覚めたら陽の光を目にいれましょう

体内リズムを24時間に整えます、曇りの日でもOK

朝食は必ずとりましょう

トリプトファンを多く含む乳製品や動物性タンパク質をとると、夜に眠りのホルモン、メラトニン変化します

お昼寝は20分までにしましょう

それ以上寝てしまうと深い睡眠に入り、夜に眠りにくくなります

夕方に軽い運動をしましょう

人は深部体温を低下させ眠りに入ります。夕方に少し体温をあげておくと眠りにつきやすくなります

夕食は眠る2時間前までに済ませましょう

食物の消化には約4時間かかります、胃は睡眠中も消化活動をするので深い睡眠がとりづらくなります

お風呂は眠る1時間前までに入りましょう

体温が上がりすぎると、眠りにつきにくくなります

眠るときは部屋を暗くしましょう

眠りのホルモン、メラトニンが出やすくなります

リラックスして眠りましょう

眠る直前の精神状態が、その夜の睡眠に大きく影響します、心身ともにリラックスして眠るようにしましょう

できることから始めてみましょう!

脳まで休める“脳活すいみん”で 輝く毎日を

PROFILE 枝川 義邦

早稲田大学研究戦略センター教授(早大ビジネススクール兼担講師)。1998年東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了、博士(薬学)。2007年早稲田大学ビジネススクール修了、MBA(経営学修士)。同年、早稲田大学スーパーテクノロジーオフィサー(STO)の初代認定を受ける。脳の神経ネットワークから人間の行動まで、マルチレベルな視点による研究を進めており、経営と脳科学のクロストークを基盤とした執筆や研修も行っている。